各ご質問をクリックするとそれぞれのQ&Aに移動します。

- Q1 農産物等の放射能検査はどのように行われているのですか?

- Q2 モニタリングではどのような品目を対象としているのですか?

- Q3 農産物等の放射性物質の基準値はどのように設定されているのですか?

- Q4 放射性セシウム以外の核種は検査しないのですか?

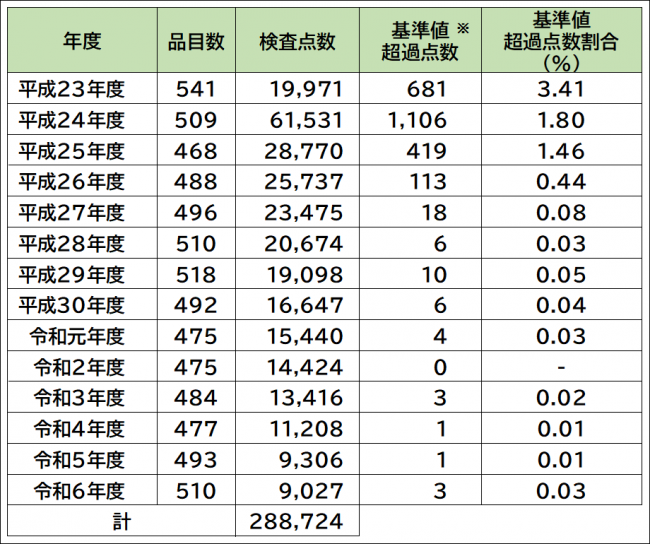

- Q5 これまでのモニタリングで、基準値を超えた農産物等はどれくらいあったのですか?

- Q6 基準値を超えた農産物等は流通していないのですか?

- Q7 基準値以下の農産物等は本当に安全なのですか?

- Q8 モニタリングの結果に基づく出荷制限の設定・解除はどのように行われているのですか?

- Q9 出荷制限と出荷自粛の違いは何ですか?

- Q10 自粛・制限の際の「収穫」(水産物は採捕)、「摂取」、「出荷」はどのように違うのですか?

- Q11 現在、出荷・摂取制限や出荷自粛をしている農産物等には何があるのですか?

- Q12 出荷制限中の野菜は出荷できないけど、自家用として食べても問題はないのですか?

福島県では、国のガイドラインによる農林水産物等緊急時モニタリングや、米の全量全袋検査をはじめとする産地・生産者による自主検査など、農産物等の放射能検査を行い、安全な農産物等だけが流通・消費される体制を作っています。

農林水産物等緊急時モニタリングは、国の原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(ガイドライン)に基づき、福島県を含む関係都県において実施されています。

このガイドラインに基づき、県がサンプリング計画を定め、検体採取と測定を行っています。

モニタリング結果は県のホームページで公表するほか、新聞社等への情報提供もしています。

関連リンク

(モニタリング結果)

(自主検査結果)

福島県内で生産・採取される農林水産物のうち、出荷・販売を目的とした農林水産物を対象としています。

令和6年度は穀類、野菜・果実、畜産物、水産物、山菜・きのこ類など510品目を対象に実施しました。

参考:食品群別品目数および検査点数(令和6年度)

| 食品群 | 品目数 | 検査点数 | |

|---|---|---|---|

| 穀類 | 玄米 ※1 | 1 | 201 |

| その他穀類 | 6 | 167 | |

| 野菜・果実 | 200 | 1,861 | |

| 畜産物 | 原乳 | 1 | 85 |

| 肉類 | 6 | 1,573 | |

| 鶏卵 | 2 | 77 | |

| 牧草・飼料作物 | - | 600 | |

| 水産物 ※2 | 200 | 3,404 | |

| 山菜・きのこ | 90 | 1,005 | |

| その他 | 4 | 54 | |

| 計 | 510 | 9,027 | |

※1 玄米のモニタリング検査は、米の全量全袋検査を実施している8市町村を除く地域で実施

米の全量全袋検査を継続する8市町村:南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村、川俣町(旧山木屋村) ※令和6年度

※2 シロザケ(筋肉)、シロザケ(精巣)、シロザケ(卵巣)は「海産」と「河川・湖沼」の区別なく合計ではそれぞれ1品目として集計

関連リンク

農産物を含む食品の放射性物質の基準値は、その食品を生涯にわたって食べ続けたときに、含まれる放射性物質から受ける影響が十分小さく安全なレベル(年間1ミリシーベルト以下)となるよう、国が食品衛生法に基づき定めています。

放射性セシウムの基準値は「飲料水」「牛乳」「乳児用食品」「一般食品」のそれぞれについて、食品の摂取量等をもとに設定されています。

食品衛生法に定められた放射性セシウムの基準値

| 食品群 | 基準値(Bq/kg) |

|---|---|

| 飲料水 | 10 |

| 牛乳 | 50 |

| 乳児用食品 | 50 |

| 一般食品 | 100 |

※放射性物質を含む食品の割合は50%と仮定している。

海外における放射性セシウムの指標(Bq/kg)

| 食品群 | コーデックス | E U | 米国 |

|---|---|---|---|

| 飲料水 | - | 1,000 | 1,200 |

| 牛乳 | - | 1,000 | 1,200 |

| 乳児用食品 | 1,000 | 400 | 1,200 |

| 一般食品 | 1,000 | 1,250 | 1,200 |

| 追加線量の上限設定値 | 1 mSv | 1 mSv | 5 mSv |

| 放射性物質を含む食品の割合の仮定値 | 10% | 10% | 30% |

※ 基準値は食品の摂取量や放射性物質を含む食品の割合の仮定値等の影響を考慮してありますので、数値だけを比べることはできません。コーデックス、E Uと日本は、食品からの追加線量の上限は同じ1mSv/年です。日本は放射性物質を含む食品の割合の仮定値を50%と高く設定していること、年齢・性別毎の食品摂取量を考慮していること、放射性セシウム以外の核種の影響も考慮して放射性セシウムを代表として基準値を設定していることから、基準値の数値が小さくなっています。

参考:消費者庁「食品と放射能Q&A(令和4年7月15日(第16版))」

関連リンク

国が設定した農産物等食品に含まれる放射性物質の基準値は、東京電力福島第一原子力発電所から放出された核種の大部分を占めるセシウムに代表させ設定されていますが、放出された核種のうち半減期が1年以上のすべての核種が考慮されています。

他の核種が農産物等食品に入り込んでも、追加被ばくが年間1ミリシーベルトを超えないよう、寄与率を考慮し、予め余裕をもって放射性セシウムの基準が決定されています。

令和6年度には、3点(全体の0.03%)の基準値超過がありました。

過去の基準値超過点数については下表のとおりです。

詳しくは、「これまでのモニタリング検査結果【年度別集計】」をご覧ください。

原子力災害特別措置法および食品衛生法に基づき、農産物等に含まれる放射性物質の基準値を超えた品目は産地(市町村または旧市町村。水産物にあってはこのほかに海域、湖沼、河川流域)ごとに国の出荷等制限指示または県の自粛要請がおこなわれます。これにより該当産地の品目が流通することはありません。

全国のモニタリング結果は食品中の放射性物質の検査結果(厚生労働省のホームページ)から見ることができます。

現在の基準値は、食べ続けたときに、農産物等に含まれる放射性物質から生涯に受ける影響が、十分に小さく安全なレベル(年間1ミリシーベルト以下)になるよう、国が定めています。

一方、低線量の被ばくの危険性に関する知識はまだ不十分であると言われていますが、100ミリシーベルト未満の低線量による放射線の影響は、科学的に確かめることができないほど小さなものと考えられています。

関連リンク

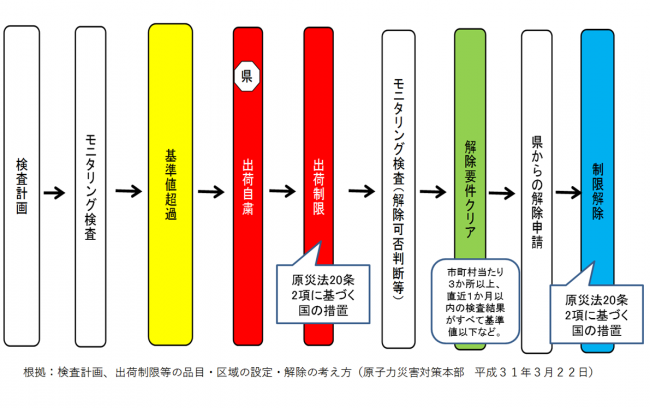

モニタリングの結果、基準値を超過する放射性セシウムを含む農産物等があった場合には、直ちに県から産出した市町村に出荷自粛を要請します。

その後、自粛要請した産地とその周辺地域で該当品目の追加検査を行い、国(原子力災害対策本部)が出荷制限の要否や対象区域の判断などを行います。

解除に向けては、たとえば野菜の場合、1市町村当たり3カ所以上の地点で放射性セシウムの検査を行うなど、品目ごとに決まった検査を行います。

出荷制限の解除に当たっては、直近の1ヶ月以内の検査結果がすべて基準値以下であり、基準値を超える結果が出ないことを推定できる場合に解除されます。

出荷制限は国(原子力災害対策本部)の指示によるもので、出荷自粛は県知事の要請によるものです。

県が行うモニタリングの結果、基準値を超過する放射性セシウムを含む農産物等があった場合には、直ちに県から、その農産物等を産出した市町村に当該品目の出荷自粛を要請します。

国(原子力災害対策本部)は自粛要請した産地とその周辺地域で、該当品目について検出状況を確認し、出荷制限の要否や対象区域の判断などを行います。

- 収穫自粛

- 野菜、果実、穀類の一部に対して、県が要請をしています。

自家利用、出荷販売を問わず、当該品目の収穫そのものの自粛を求めています。 - 採捕自粛

- 内水面漁業対象魚種(淡水魚等)の一部に対して、県が要請しています。

釣魚を含む水産物の採取行為の自粛を求めています。 - 摂取制限

- 野菜、きのこの一部に対して、国が制限しています。

一部の野生きのこなどで、摂取(食べること)を制限するものです。 - 出荷制限

- 国による制限指示または県による要請が行われています。

なお、販売目的で市場や直売所などに出荷するもののほか、無償配布なども”出荷”に当たります。

摂取や出荷等を差し控えるよう要請している農産物等はモニタリング結果を反映して随時更新されます

福島県では制限・自粛の対象となっている農産物等に関する情報をホームページなどで公表しています。

摂取や出荷等を差し控えるよう要請している農産物等の品目や産地などについてはこちらをご覧ください。

※農林水産物の摂取及び出荷制限等について「摂取や出荷を差し控えるよう要請している本県産の食品はこちら」が最新版となります。

出荷制限中の野菜等については、たとえ自家用の場合であっても摂取をお勧めしません。

なお、自家用野菜についても放射性物質の簡易検査をすることができます。詳しくは、それぞれの市町村にお問い合わせください。