- 福島県の農林水産業は、震災により、重大な影響を受けました。

- 影響は、大きく分けて、「地震・津波による被害」と「原子力災害による影響」の2つがあります。

(1)地震・津波による被害

- 地震や津波によって、農業者の方が被害に遭われたり、農地、農業用施設・機械が壊れたり、流されてしまったために、農業ができなくなってしまったところがあります。

- 例えば、地震では、田んぼや畑などにひびが入ったり、農道や農業用のダムが壊れたり、大型の園芸用のハウスが倒れるなど、農地や農業用施設に甚大な被害がありました。

- 津波でも、海岸近くの農地や水路、排水の施設が壊れたり、ハウスやトラクタなどが流されてしまった上、がれきやヘドロが農地に堆積したり、海水により土壌に塩分がたまり、農業の再開に時間がかかる要因となりました。

- 林業では、地震で山腹が崩れたり、林道が壊れるといった被害がありました。

- 漁業では、津波で漁港や魚市場、水産加工の施設、そして漁船が被害にあったほか、漁場にがれきがたまるといった被害がありました。

- 被害の状況は、次のとおりです。

農林水産業に関する被害の状況 平成23年4月23日

| 区分 |

箇所数等 |

被害額(千円) |

備考 |

| 農業等被害 |

|

300件 |

2,110,000 |

|

| 農作物 |

101件 |

805,000 |

|

| 農業関係施設 |

199件 |

1,305,000 |

|

| 水産被害 |

|

|

26,377,000 |

|

| 水産関連施設 |

1,341か所 |

19,068,000 |

|

| 養殖水産物等 |

2,232トン |

670,000 |

|

| 漁船 |

873隻 |

6,639,000 |

|

| 農地等被害 |

|

4358か所 |

230,258,000 |

|

| 農地 |

1,283か所 |

93,507,000 |

A=5,991ha |

| 水路 |

1,133か所 |

27,491,000 |

|

| 道路 |

894か所 |

2,966,000 |

|

| ため池 |

745か所 |

23,611,000 |

ダムを含む |

| 頭首工 |

59か所 |

3,125,000 |

|

| 揚水機 |

113か所 |

28,624,000 |

|

| 橋梁 |

4か所 |

84,000 |

|

| 湖岸堤防 |

2か所 |

3,000,000 |

|

| 農業集落排水施設等 |

105か所 |

22,431,000 |

|

| 海岸保全施設 |

20か所 |

25,419,000 |

|

| 林業等被害 |

|

735か所 |

2,362,000 |

|

| 森林 |

11か所 |

265,000 |

|

| 林産物等 |

39か所 |

146,000 |

|

| 林産施設等 |

52か所 |

1,162,000 |

|

| 林道 |

633か所 |

789,000 |

|

| 治山被害 |

|

113か所 |

14,253,000 |

|

| 林地 |

103か所 |

10,681,000 |

|

| 治山施設 |

10か所 |

3,572,000 |

|

| 合計 |

|

|

275,360,000 |

|

【大型園芸ハウスの被災の様子】 |

【ため池堤体被災の様子】 |

【津波による農地の被災の様子】 |

【農業集落排水施設の被災の様子】 |

(2)原子力災害による被害

1.避難区域の設定

- 原発事故による避難区域の設定で、区域内の農地に立ち入れなくなったり、区域内の生産者が避難しました。

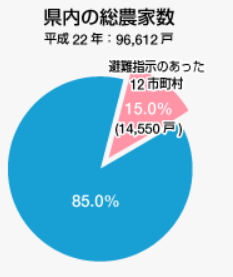

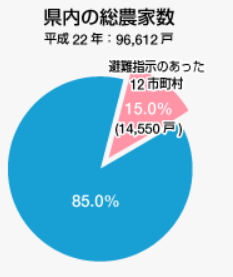

- 例えば、原発事故で避難指示のあった12市町村※1の総農家数は約14,600戸。震災前の県内総農家数96,600戸の約15.0% (※2)になります。

2.作付の制限や出荷制限

- 原発事故で広がった放射性物質の影響で、普通に生活できる地域でも、一部の地域では、お米の作付が制限されたり、野菜や果物、きのこなどについても、放射性物質の検査をして、基準値を超えてしまった場合には、出荷の制限がかかりました。

- 放射性物質の検査を継続したり、作物が吸収しないよう生産者の皆さんが対策をした結果、制限される地域はかなり減りました。しかし、一部(避難指示区域等)ではまだ解除できていません。

3.風評による影響

- 福島県で生産され、流通している農林水産物は、放射性物質を吸収しないよう対策をとり、きちんと検査をしている(※後述参照)ため、安全性が確認されていますが、一部の消費者の中には、食べるのが不安なので“なるべく福島県産は買わない”という考えの方もいます。

- そのため、福島県産の農林水産物(商品)を店頭に置いてもらえなかったり、価格を低く抑えられたりしてしまうこともあります。

- 値段が安くなると、同じ数の農林水産物を売っても、売上げ(産出額)は減少してしまいます。

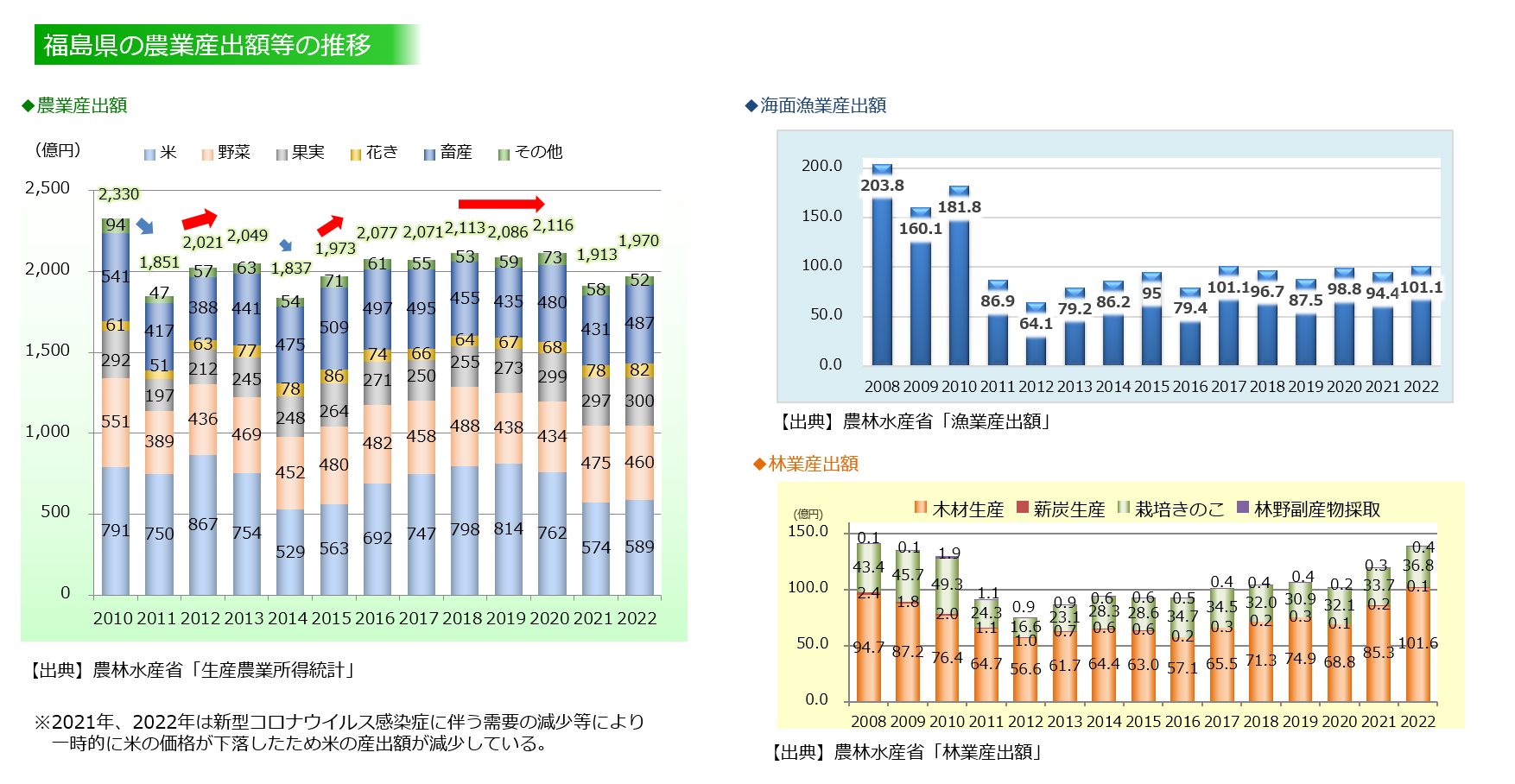

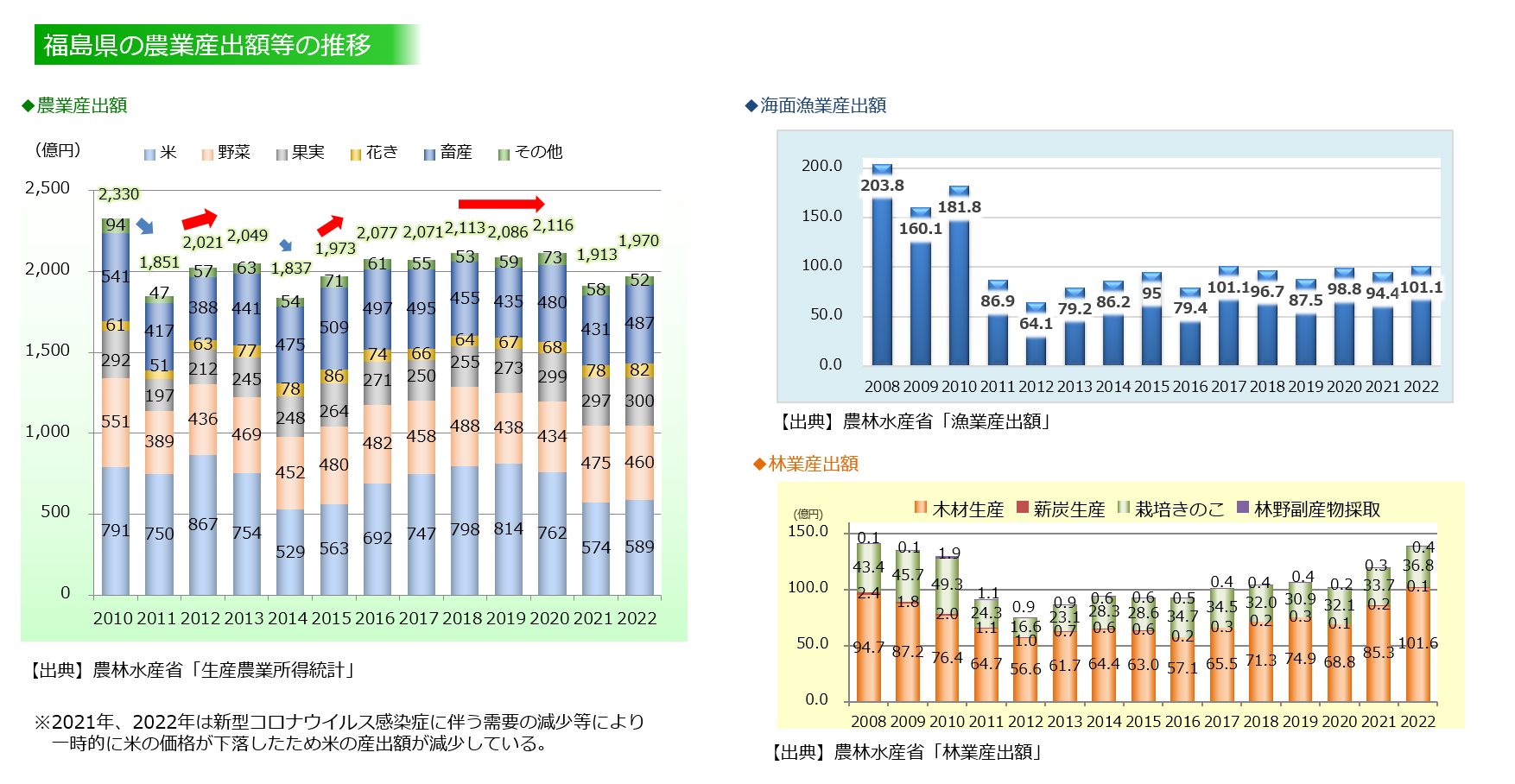

- 以上のことから、震災後、福島県の農林水産業の産出額(売上げ)は減少してしまいました。下記のグラフをみるとわかるように、2011年は大きく落ち込みましたが、福島県の農林水産業の再生に向けて、生産者のみなさんは、関係者とともに努力を続けています。

|