|

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により、原子炉の損傷や放射性物質の放出・拡散による住民の生命・身体の危険を回避するために、国は原発事故直後から避難指示を発出したんだ。 |

|

除染やインフラ・生活環境の整備により、徐々に避難指示が解除され、現在では帰還困難区域だけが残されているよ。ふるさとに戻られる方々の生活を考えながら、国や地方自治体はいろいろな取組を実施しているよ。 |

(「避難指示区域はどのように変わっていったの?」 その1) まず、震災が起こったとき、福島第一原子力発電所では3つの原子炉が自動で止まったんだけど、津波で原子炉を冷やす機械が動かなくなって、原子炉が壊れて中の放射性物質が外に漏れ出るおそれが出てきたんだ。 震災直後の避難指示

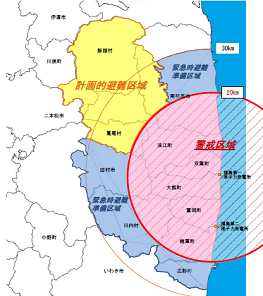

(「避難指示区域はどのように変わっていったの?」 その2)少しずつ外に漏れた放射性物質の量が分かるようになると、緊急時の被ばく状況で放射線から身を守るための国際的な基準値(年間20~100ミリシーベルト)を参考にしながら、3つの避難区域を決めたんだ。(平成23年4月22日) まず、事故後1年間の被ばく線量の合計(積算線量)が20ミリシーベルトになりそうな区域のうち、第1原発から20km圏外の区域を“計画的避難区域”として決めて、国が区域の中に暮らす方々に対して避難してもらうことを求めたんだよ。 最後に、第1原発から20km圏内は例外をのぞき立ち入りを禁止する“警戒区域”に決めたんだよ。 だから、“計画的避難区域”と“警戒区域”に決まった区域に住んでいた方々は別な場所に避難しなくてはいけなくなったんだ。 避難区域の状況(平成23年4月22日時点)

警戒区域富岡町、大熊町、双葉町のそれぞれ全域、田村市、南相馬市、楢葉町、川内村、浪江町、葛尾村のそれぞれ一部 計画的避難区域浪江町、葛尾村の警戒区域を除いた区域、飯舘村全域、南相馬市の警戒区域を除いた一部、川俣町の一部 緊急時避難準備区域広野町・楢葉町・川内村、および田村市と南相馬市の一部のうち、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏外の地域 平成23年9月30日に解除 (「避難指示区域はどのように変わっていったの?」 その3)また、“警戒区域” や“計画的避難区域”以外でも、風向きや地形によって、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルト以上になると予想された地域(ホットスポット)もあって、そのような区域は“特定避難勧奨地点”として、国が避難を促したんだよ。(平成26年12月28日に全て解除) その後、原子炉の状況や放射線量の調査結果から安全を確認して、住民の生活環境の復旧目途(復旧計画)が決められたので、“緊急時避難準備区域”は解除されたんだ。(平成23年9月30日) 避難区域の状況(平成23年9月30日時点)

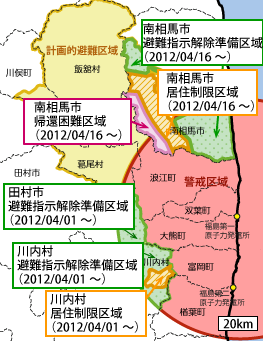

出典:経済産業省作成の資料をもとに福島県が加工したもの (「避難指示区域はどのように変わっていったの?」 その4)そして、原子炉が冷却停止状態であることがわかると、住民の帰還に向けた環境整備と、地域の復興再生を進めるため、 “警戒区域” と“計画的避難区域”の一部を年間積算線量の状況に応じて、 更に3つの区域に見直ししていくことになったんだよ。(平成24年4月1日) まず、年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実と確認された区域は、住民の方が帰れる準備をするため“避難指示解除準備区域”になったんだ。区域の中への立入りが柔軟に認められるようになって、住民の一時帰宅(宿泊は禁止)や病院・福祉施設、店舗等の一部の事業や営農が再開できるようになったんだよ。 次に、年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあって、引き続き避難の継続が求められる地域は“居住制限区域”とされたんだけど、住民の一時帰宅や、道路などの復旧のための立入りができるようになったんだよ。 最後に、年間積算量が50ミリシーベルトを超えて、5年間たっても年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれがある区域は、“帰還困難区域”として、引き続き避難の徹底を求めているんだ。 避難区域の状況(平成24年4月1日時点)

出典:経済産業省 (「避難指示区域はどのように変わっていったの?」 その5)避難指示区域の見直しにより、かつての“警戒区域”や“計画的避難区域”は、全て1“避難指示解除準備区域”、2“居住制限区域”、3“帰還困難区域”のいずれかに見直されたんだ。 その後、田村市の都路地区、川内村、楢葉町、葛尾村(一部地域を除く)、南相馬市(一部地域を除く)、川俣町の山木屋地区、飯舘村(一部地域を除く)、浪江町(一部地域を除く)、富岡町(一部地域を除く)、大熊町(一部地域を除く)、そして双葉町(一部地域を除く)の避難指示解除が行われ、徐々に住民の方が帰れる区域が増えてきているんだ。 避難区域の状況(令和7年3月31日時点)

|

|

「特定復興再生拠点区域」とは、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内で、避難指示の解除により居住することを可能とする区域のことだよ。 |

|

「特定帰還居住区域」とは、帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域外の区域において、避難指示の解除により住んでいた方々の帰還とその後の生活再建を目指す区域のことだよ。 |

関連リンク:

- 避難区域の変遷 (平成24年3月31日以前)[PDFファイル/1MB]

- 避難区域の変遷 (平成24年4月1日以降)[PDFファイル/14.8MB]

- 避難区域の変遷 (令和4年6月12日以降) [PDFファイル/2.07MB]

- 飯舘村・葛尾村における避難指示の解除について(令和7年3月7日、経済産業省)

(避難指示区域はどのように変わっていったの? 参考)

「東日本大震災の記録と復興への歩み」(P123~126)に詳しく書いてあるから読んでみてね。